Dans le cadre de nos recherches, nous sommes amené.e.s à visiter différentes institutions pour rassembler le maximum d’éléments que nous voudrions partager sur ce blog, avec un public qui souhaiterait en savoir plus mais aussi qui serait motivé à partager.

La visite que je vais décrire ici n’a pas été fructueuse comme je l’aurais souhaité mais a confirmé un point qui prend progressivement de l’importance dans nos échanges...

En début de semaine, je suis donc allée visiter le Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militaire au parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

Parc du Cinquantenaire 3

1000 Bruxelles

+32(0)2/737.78.11

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Ce musée a été un lieu que nous avons souvent fréquenté en 2021 comme l’atteste le site d’Objet Témoin. Ayant donc aperçu de nombreux costumes historiques pendant nos visites, il a donc été décidé de vérifier si ces costumes avaient du potentiel pour s’intégrer à nos recherches.

Dès le début, j'avais conscience que plusieurs points ne coïncidaient pas avec nos recherches; en effet :

Alors pourquoi y aller quand même ? La curiosité !

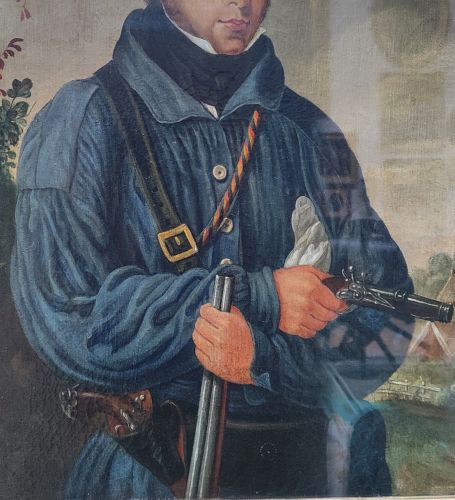

Comparons un tableau représentant un homme portant le type de vêtement en vitrine avec un vêtement masculin similaire contemporain (donc deux chemises)

les manches sont “tombantes”

notez le côté “bouffant” au niveau du poignet

Présents sur le devant et sur les manches, ils garantissent une aisance de mouvement, car plus de tissu est utilisé pour cet effet.

Celle-ci n’a que quelques boutons, permettant un enfilage facile par la tête. En effet, les boutons coûtaient cher, et il n’existait pas beaucoup de systèmes de fermetures outre les oeillets où on passait une petite corde ou des crochets (généralement privilégiés pour les pièces plus lourdes et plus coûteuses)

Assez long, ce type de vêtement se rentrait en général dans le pantalon extérieur (lorsque la chemise était un sous-vêtement) ou s'ajustait avec une ceinture lorsque le porteur pouvait s'en acheter une.

Sur nos vêtements actuels, la couture d’épaule s’arrête généralement au niveau de l’épaule (sauf style dit "oversize")

De nos jours, le poignet est plutôt cintré avec très peu de plis. D'ailleurs, le style "bouffant" se retrouve très rarement dans la mode masculine.

Ils ont disparus et seul qui existe toujours est le pli d'aisance dans le dos, permettant de croiser les bras sans déchirer le vêtement

On constate que tout le devant est boutonné, permettant une ouverture totale du vêtement

De nos jours, ces vêtements sont plus courts, et l'usage de le laisser sorti est assez courant : chacun adopte le style désiré

Le style représenté par la peinture ci-dessus, et auquel correspondent les tenues de combat de la Garde Civile Belge ainsi que la tenue du Bénévole du Luxembourg, renvoient à un style très présent au XIXe siècle.

Et bien avant ! Ci-dessous, deux exemples de ce type de chemise, mais plutôt dans leur utilité initiale : en tant que sous-vêtement

Malheureusement, si ces deux tenues présentées nous intéressent car créées à partir de toile de coton teintée à l'indigo, la collection se focalise d'avantage sur des tenues réalisées en laine (notamment drap de laine) pour des raisons assez évidentes : meilleure protection contre le froid, meilleure isolation contre la pluie ou tout simplement l'humidité, et bonne résistance aux différentes missions militaires.

Regardons un peu de plus près les différentes tenues bleues présentes sur le site

Cet usage aussi répandu du bleu m'a interloquée : l'indigo était-il si facile à obtenir pour que l'armée en utilise autant dans sa production de vêtements militaires ?

Lors de ma visite, j'ai eu la chance d'entrer en relation avec un éminent spécialiste du commerce du textile au XIXe siècle, notamment pour l'armée Belge, Mr Pierre LERNIEUX, qui nous explique :

“[...], le problème tient aux sources, rares dans ce domaine: nous ne possédons pas dans les archives de la Défense, de contrats dans ce domaine. Les cahiers de charge concernent avant tout les draps de laine”

Suivi d'une petite note positive qui nous redonne un peu d'espoir :

“il se fait qu’au 19e siècle, la Belgique est « l’atelier de l’Europe » et fournit énormément de draps et de toile indigo”

Si nos recherches sur ces deux commerces avancent à petits pas, la visite au musée nous confortent dans l'idée que c'est une partie importante qu'il faut également mettre en valeur : cette connaissance est un atout pour mieux comprendre le contexte de l'époque. Nous espérons répondre à des questions telles que :

Où pousse la plante de l'indigo ? Qui le transforme en teinture ? Qui le vend ? A qui ?

Dans l'attente de nouvelles informations, si vous en avez à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter afin d'en discuter. Nous serions ravis d'échanger avec vous !